体幹ケアが創る世界

- World

日本の抱える

”健康”への課題に向き合う

現在日本では、健康に関して以下の問題が顕在化しており、国としても対策を実施しています。

高齢化と医療費増加

日本は高齢化社会であり、高齢者の増加に伴って慢性疾患や介護が増加しています。これにより医療費が増加しており、将来的な健康保険制度の持続可能性が懸念されています。

生活習慣病の増加

生活習慣に起因する病気(糖尿病、高血圧、高脂血症など)が増加しており、これにより医療費がかさんでいます。予防や早期の健康管理が求められています。

予防の不足

現在の医療制度は治療に主眼を置いており、予防に対する取り組みが不足しています。健康づくりや予防医療の推進が求められています。

これらを解決するためには運動が必要だ!となります。

では、皆さんの想像する運動はなんでしょうか?

ウォーキング、ランニング、筋トレ、テニス、バレーボール

これらは全て素晴らしい取り組みで、健康にプラスとなるエビデンスも多数あります。

ところが、健康のために運動を行った結果、怪我をしてしまい諦めてしまう方も多いです。

また、捻挫や骨折などわかりやすい怪我ではなく、慢性的な痛みが生じる場合もあります。

病院に行って検査をするも、異常はなく、湿布をもらって安静にと言われる。

マッサージ等で一時的に痛みが改善しても、また元に戻ってしまう。

するといつしか痛みがあることが当たり前となり、やりたいことを諦めるように。。。

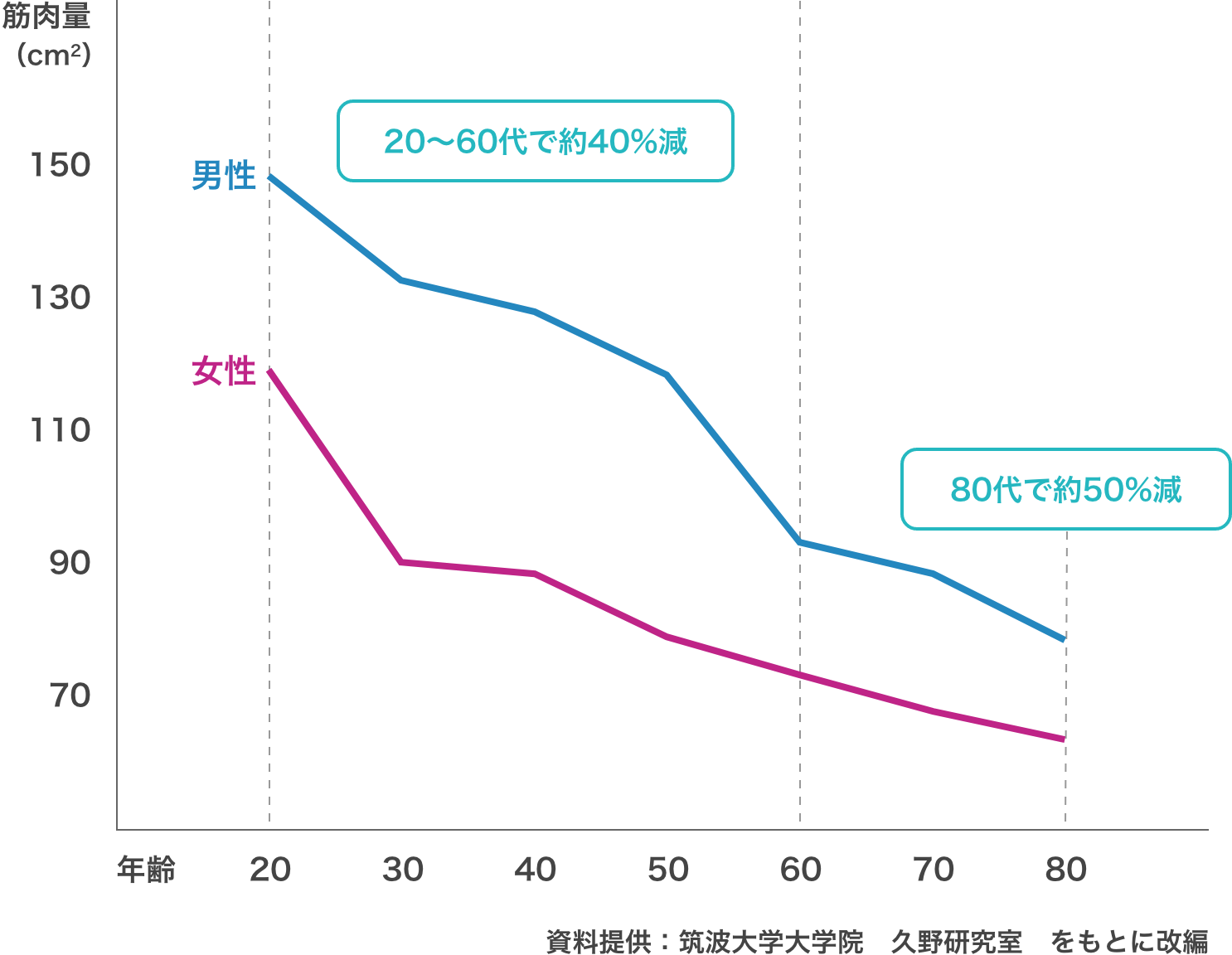

30代後半から40代前半くらいまでの若いうちは体を支え、動くために必要な筋肉量と筋力が十分ありますが、さらに年齢を重ねるとともに、筋力も筋肉量も低下し、日常生活を行うために必要な、骨や関節を支えるための最低限の筋力まで衰え、筋肉量は徐々に減少していきます。

年齢と筋肉量の関係(太ももの前側)

また、偏った身体の使い方などによって、身体のバランスや姿勢が崩れていると、動きのクセができてしまいます。この状態で運動を行うと、特定の箇所に負担がかかってしまい、結果として痛みや怪我に繋がってしまいます。

スポーツを通して楽しく体を動かしたり、筋トレをして体を鍛えたりというような、健康な生活を送るためには大切ですが、それらを行うために必要な身体の準備ができていないと、せっかくの運動が逆効果になってしまうのです。

コラム 〜発育発達〜

赤ちゃんは生まれてから約1年をかけて立って歩けるようになります。これは誰に教わるわけでもなく、遺伝子に組み込まれています。

寝返り、ずり這い、ハイハイといった様々な移動手段を経て、重力に対してまっすぐ立ち、歩くことができるようになります。

その過程で、身体の様々な機能を獲得しているのです。

体幹ケアは、この赤ちゃんが立ち上がるまで〜発育発達理論〜に沿って考えられています。

赤ちゃんに大きな筋肉があるわけではありません。

体幹の機能を中心に、最小限の筋肉と動きによって身体のバランスを保っているのです。

体幹ケアは発育発達理論をベースにしています

文明が発達する前は、日常生活でこの体幹を維持する要素がたくさんありました。

井戸で水をくみ、持って運び、薪を割り、農作業でしゃがむ動作を繰り返すなど。何より、江戸時代の人は1日平均30キロも歩いていました。

現代では、1日のほとんどを座って過ごし、歩く距離も極端に減り、さらにスマートフォンやPCで前屈みの姿勢を取ることが増えています。

わざわざトレーニングをしなくても、日常の生活の中で使うことによって維持されていた体幹の機能が、十分に使われなくなることによって、どんどん失われてしまいます。さらに、体幹を使わないことによって、脳まで体幹は必要ないと判断して、その機能を忘れていってしまうのです。

人間の身体には、体幹の筋肉の外にもう少し負荷に耐えられるように、大きな筋肉がついています。

速く歩く、速く走る。重いものを持ち上げるなど。

このような日常生活に必要な動作に加え、もっと負荷がかかる動きを担当しているのがこの大きな筋肉、アウターマッスルです。

若いうちは、体幹の筋肉とともにアウターマッスルが一緒になって体を動かし支えているのですが、加齢とともに筋肉が衰え、さらに体幹の筋肉も使わないでいると、ある日突然、痛みや不調が出てしまうのです。

このように現代人は、赤ちゃんの時に1年もかけて獲得した、体幹の機能を便利な生活の中で失っていってしまい、年を重ねたある日突然、自分の身の回りのことさえ、自分でできなくなってしまうというような事態に陥るのです。

だからこそ、身体が動くうちから体幹ケアを習慣にすることが大切なのです。

コラム 〜体幹〜

体幹とはなんでしょう?「体幹が強い」「体幹が安定する」と言いますが、体幹とはいったいなんでしょうか?

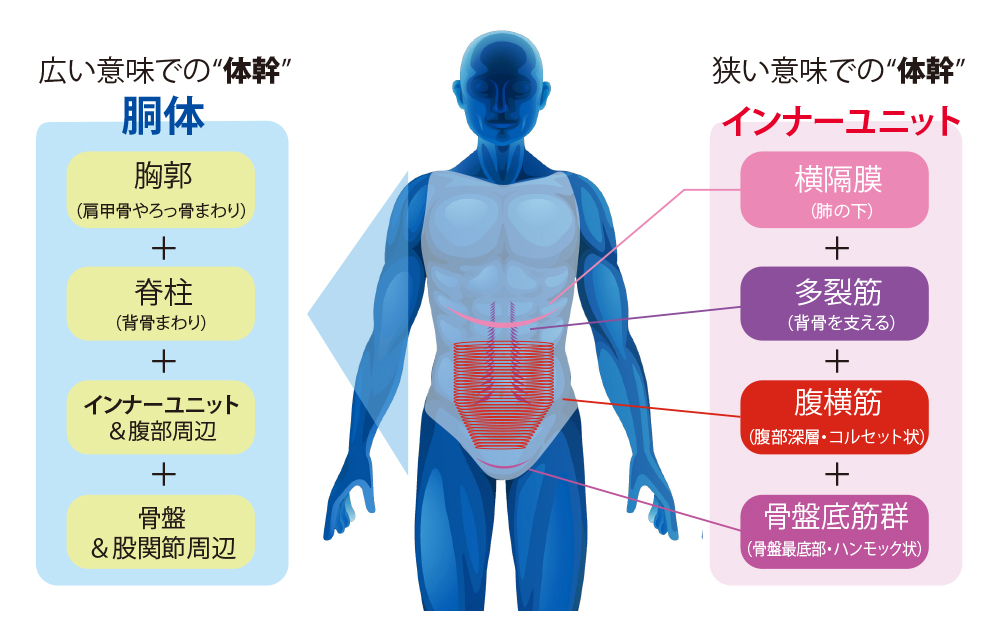

様々な定義がありますが、私たちの定義する体幹は2つです。

- 広い意味での体幹

頭と手足を除いた胴体全ての筋肉、関節、軸など。 - 狭い意味での体幹

インナーユニットと言われる、4つの筋肉のこと。横隔膜、腹横筋、骨盤底筋群、多裂筋からなる。

内臓を守りながら、姿勢や動きを安定させ、さらに呼吸にも関わる筋肉。排泄や出産にも関与。私たちが動き続ける上で欠かせない筋肉。

口腔ケアで生涯自分の歯でものが食べられることと同じように、体幹ケアで生涯自分の脚で歩き続けられるカラダをつくる。

体幹を”強くする””鍛える”というイメージがあるかもしれませんが、それだけではありません。

バランスを整える、それぞれの筋肉がしっかり働くことができることなど、総合的に体幹を”ケア”する必要があるのです。

中高齢者は、体幹の筋肉と機能を維持するために、スポーツのような激しい運動を行う必要はありませんが、体幹を維持する必要性を理解し、体幹ケアを行う必要があります。

そして、中高齢者だけではなく、子ども、アスリート、全ての方に体幹ケアは必要です。全ての動きやトレーニングの土台であり、日常生活を快適に送るために必要不可欠なものなのです。